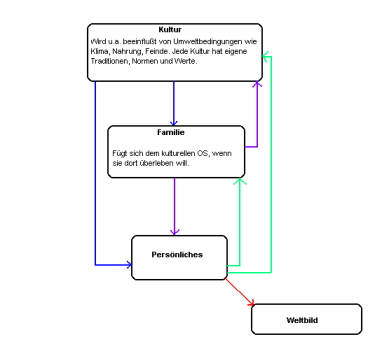

Über Operationssysteme und wie der Mensch durch sie beeinflusst wird:

Im Kapitel “Aufmerksamkeit” wird über Weltbilder gesprochen und diese Thematik soll hier etwas vertieft und erweitert werden.

Weltbilder sind das Produkt von “Operationssystemen” (OS) und diese tragen maßgeblich dazu bei, dass es zwischen Menschen zu Streit oder Auseinandersetzungen kommt.

Was ist ein “Operationssystem”?

Ein OS ist im Grunde nichts anderes als die von einer Gemeinschaft akzeptierten Werte und Regeln, nach denen sich eine Gruppe selbst regiert.

Das Hauptziel jeder Gruppe/Gesellschaft ist es, weiter zu existieren und dafür hat die Gruppe ein OS, welches eine Gruppenidentität schafft und ihr Überleben sicherstellt. Einzelne Mitglieder der Gesellschaft sind austauschbar und verbrauchbar, die Gesellschaft an sich jedoch muss Bestand haben.

Der Mensch kann sich seine OS nicht aussuchen, er wird in sie hineingeboren. Es gibt drei bedeutende OS, die den Menschen beeinflussen: Kultur, Familie, Persönliches.

Wie funktioniert ein OS?

Das OS der Kultur steht über allem. Wollen Menschen in dieser Kultur leben und überleben, fügen sie sich dem vorgegebenen OS, dies gilt für jedes Individuum, welches im Hauptsystem lebt. Das Hauptsystem beeinflußt die in ihm lebenden Menschen und Familien, die Familien geben ihr OS an ihre Nachkommen weiter, also ein einzelne Personen.

Dieses neu entstandene persönliche OS wird wiederum weiter an die Nachkommen gegeben, falls sich die Einzelperson dazu entschließen sollte, eine Familie zu gründen.

Der Lebenspartner wird meistens so gewählt, dass er aus dem gleichen OS kommt. Da die neue Familie auf den Kernannahmen des Hauptsystems “erzogen” wurde, kann sie sich wiederum problemlos in die Kultur einfügen und bestärkt damit die Gruppenidentität.

Interessant sind die Punkte “Persönliches” und “Weltbild”. Das persönliche OS wird stark von der Gesellschaft und der in ihr lebenden Gruppen geprägt, allerdings auch von folgenden Faktoren: Lebenserfahrungen, gute Erlebnisse, schlechte Erlebnisse, Schicksalsschläge und andere wichtige Ereignisse im Leben eines Menschen.

In Kombination mit den OS aus Kultur und Familie wird entsteht aus dem individuellen

OS eines Menschen sein Welt-

Welt-

Jeder Mensch sollte sich bewußt sein, dass von der Norm abweichende OS von der entsprechenden Gruppe/Person selten geduldet werden und man sich im Rahmen der Aufmerksamkeit immer fragen sollte, ob es sinnvoll ist, seine eigene Sichtweise immer rigoros durchsetzen zu wollen.

Häufig entsteht Streit aus folgenden Begebenheiten:

1. Jemand kannte das tatsächliche OS nicht

Ein sehr oft anzutreffender Grund für Aggression und Streit. Jemand handelt nach seinem eigenen pers. OS, übertritt dabei aber unbewußt die Grenzen zu dem pers. OS seines Gegenübers und hat sich damit bereits einen Feind gemacht, obwohl er es noch gar nicht weiß.

2. Jemand denkt, er ist unberührbar

Hier hat sich eine Person ein pers. OS zugelegt, das sich selbst für das Beste von allen hält und mit purer Absicht andere OS nicht nur ignoriert und keine Rücksicht auf sie nimmt, sondern sie teilweise sogar mit voller Absicht angreift.

3. Jemand hat ein OS in Frage gestellt

S.o. : Ein offizielles OS in Frage zu Stellen, egal ob Kultur, Familie, Persönliches oder Weltbild, ist selten geschickt. Es spielt hierbei leider auch keine Rolle, ob dies mit Absicht geschehen ist oder nicht.

Hierarchie unter Menschen:

Finden sich mehrere soziale Lebewesen gleicher Art zusammen, so bildet sich aus dem zunächst herrschenden Chaos fast immer eine Rangordnung/Hierarchie, die folgenden Sinn und Nutzen hat:

“Die Vorteile sozialer Organisation wirken nicht nur nach außen, sondern genauso nach innen, denn sie stabilisieren und harmonisieren die Beziehungen der Gruppenangehörigen untereinander. Durch die deutliche Statusbestimmung jedes Angehörigen wird die Reibung auf ein Minimum reduziert”.

Stanley Milgram, “Das Milgram-

Wichtiger für die Selbstverteidigung ist nun folgender Satz:

“Das Anfechten der Hierarchie ruft fast immer Gewalttätigkeiten hervor”

Anführer oder Personen mit hohem Status nennt man Alphas, der Rest der Gruppe/Gesellschaft sind die Betas und die Omegas.

Kämpfe um die Rangordnung und Status finden ständig statt, dies erhält einen dynamischen Prozeß der Aktualisierung und sorgt dafür, dass immer derjenige Alpha die Gruppe anführt, der der Gruppe den meisten Erfolg verspricht. Hat man sich erstmal einen Rang auf der Hierarchieleiter erkämpft, dann versucht man normalerweise, in höhere Ränge aufzusteigen. Mindestens aber versucht man, seine Sprosse zu behalten und zu verteidigen.

Wenn sich der Alpha dem Beta oder dem Omega nähert, macht der Beta Platz. Der Alpha steht zu hoch in der Rangordnung, als dass sich der Beta mit ihm anlegen könnte.

Nähern sich aber zwei Individuen mit ungefähr dem gleichen Rang, dann wird es Ärger geben und es kommt zum Kampf. Der Sieger steigt eine Stufe höher in der Rangordnung auf, während der Verlierer seine Sprosse behält oder abrutscht. In jedem Fall weiß die Gruppe aber, wer wo gerade steht.

Würde nun ein Mitglied seinen Rangplatz nicht verteidigen, macht ihn das angreifbar gegenüber allen Mitgliedern der Gruppe, da er soeben seine Position freiwillig aufgegeben hat und nicht genau geklärt ist, wo er denn nun genau in der Rangordnung steht.

Die Folge ist, dass er nun einer ganzen Reihe von Betas gegenüber steht, die ihn herausfordern werden. Um dies zu vermeiden, wird ein Mitglied einer Gruppe in den meisten Fällen seinen Platz verteidigen. Vielleicht verliert er, aber besser einmal kämpfen als mehrmals.

Bevor es jedoch zum eigentlichen Kampf kommt, gibt es vorher ein fast immer gleich

ablaufendes Ritual, in dem der Konkurrent/Gegner mit Imponiergehabe oder Drohgebärden

eingeschüchtert werden soll. Beim Menschen besteht das Imponiergehabe aus dem “sich-

Sehr wichtig ist hier auch der Einsatz einer druckvollen, lauten und beeindruckenden Stimme; der gemachte Lärm oder das Herumgebrülle wirkt in Verbindung mit den Drohgebärden besonders imposant. Interessant ist, dass dies auch bei Schimpansen zu beobachten ist: Je mehr Krach ein Schimpanse machen kann, desto höher ist sein Status in der Gruppe.

“Haste was gesagt?”, beim Einschüchtern ist Größe nie verkehrt

Kämpfe um einen besseren Platz in der Hierarchie finden unter Menschen permanent und in mannigfaltiger Art und Weise statt. Die Waffen der Duellanten heißen heute aber weniger Muskeln oder Keule, als vielmehr berufliche und soziale Kompetenz sowie rhetorisches Geschick.

Trotzdem muss man sich im Sinne der Selbstverteidigung klar darüber sein, dass es bei bestimmten Menschen oder Operationssystemen (s.o.) immer noch üblich ist, bei einer vermeintlichen oder tatsächlichen Herausforderung des Rangplatzes die Frage der Hierarchie mit ein paar schnellen Faustschlägen zu klären.

Über Grenzen setzen, verteidigen und überschreiten

Persönlicher und geteilter Raum:

Was sind persönliche Grenzen und was ist persönlicher/geteilter Raum? Persönliche Grenzen legen fest, was Du bereit bist zu tolerieren und was nicht.

Persönlicher Raum ist z.B. in erster Linie Dein Körper, Deine Seele, Deine Psyche. Egal was man Dir sagt, diese Dinge gehören Dir und nur Dir allein. Niemand hat das Recht, in diesen Raum einzudringen, wenn Du das nicht willst. Du entscheidest, wen Du in diesen Raum hineinlässt und wer draußen bleiben muss.

Geteilter Raum dagegen ist für alle da; man schließt Kompromisse und einigt sich gemeinsam auf Regeln, damit jeder eine gute Zeit hat, solange er sich im gemeinsamen Raum aufhält. Bsp.: Überfüllte Fahrstühle mit vielen Menschen auf engstem Raum. In einer solchen Situation wird der pers. Raum verletzt (durch extreme körperliche Nähe von fremden Menschen), da aber jeder den Aufzug benutzen muss, wird dieses Verhalten von allen toleriert.

“Sind wir bald da?”; Man beachte die Körpersprache der verschränkten oder eng angelegten Arme, Blickkontakt wird vermieden.

Sich in einer solchen Situation “größer” zu machen oder jemanden direkt anzustarren wird als Grenzübertretung aufgefasst und als extrem unhöflich wahrgenommen.

Es entstehen Probleme, wenn jemand geteilten Raum in Beschlag nimmt und als persönlichen Raum ansieht. Da die pers. Grenzen aber am persönlichen Raum aufhören, hat man nun eine Linie überschritten: man hat Raum an sich gerissen, der entweder allen oder sogar jemand anderem alleine gehört.

Wenn wir fremde Grenzen nicht erkennen, dann kennen wir auch unsere eigenen nicht. Übertritt man fremde Grenzen in dem Irrglauben, man würde nur persönlichen Raum verteidigen, dann wird man selbst zum Aggressor.

Wie weit die persönlichen Grenzen reichen, ist individuell vom Menschen und seinem Operationssystem abhängig. Bei manchen ist die Toleranzgrenze größer als bei anderen. Während einige wegen Kleinigkeiten in die Luft gehen, ertragen andere auch extreme Beleidigungen mit einem Schulterzucken.

Zur Erinnerung: Man wissen, wo die eigenen Grenzen und die der anderen sind. Darum ist es keine gute Idee, einen potentiellen Angreifer zu bedrohen oder einzuschüchtern.

Droht man etwa mit den Worten: “Komm her, wenn Du Dich traust, ich mach dich alle”, dann outet man sich nicht nur als Mitspieler im gleichen Spiel (nämlich das man selbst auch auf der Suche nach Streit ist), sondern man übertrittt auch unbewußt die Grenzen des anderen, da man eben seine Gesundheit bedroht hat.

Nun wird er sich natürlich angegriffen oder herausgefordert fühlen und mit entsprechenden Geschützen zurückfeuern; eine häßliche Kettenreaktion.

Es ist besser, ruhig zu bleiben und dem bis jetzt noch verbal agierenden Aggressor mitzuteilen, dass man zwar keinen Ärger will, man sich aber mit allen verfügbaren Mitteln verteidigen wird (Wichtig: Dies sollte man nur tun, wenn man TATSÄCHLICH dazu bereit ist).

Damit ist eine aggressive Haltung von der eigenen Seite aus ausgeschlossen. Man selbst will keinen Streit, aber man wird seine pers. Grenzen verteidigen, falls es nötig sein sollte. Der Status des Aggressors wird dann automatisch bei ihm, und nur bei ihm liegen.

Erfahrene Schläger wissen über diese Tatsache bescheid und sie werden versuchen,

Dich durch Spott oder Beleidigungen dazu zu bringen, ihre Grenzen zu übertreten.

Wenn man sie dann übertritt, haben sie in ihren Augen das “offizielle” Recht, selbst

anzugreifen. Der berühmt-

Über Kriminalität: Täter und Opfer

In welchen Stufen ein Verbrechen entsteht:

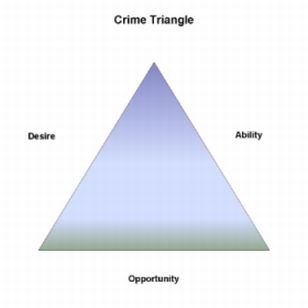

In diesem Abschnitt sollen hauptsächlich die Vorgehens-

Damit eine Straftat begangen wird, bedarf es für den Kriminellen bestimmter Vorraussetzungen. Diese Vorraussetzungen werden durch das folgende Schema verdeutlicht.

Ähnlich wie ein Dreieck seine drei Seiten benötigt, benötigt auch ein Verbrechen drei kritische Komponenten. Fällt eine dieser Komponenten/Seiten weg, fällt das Dreieck in sich zusammen bzw. das Verbrechen findet nicht statt.

Fähigkeit (Ability):

Ist der Täter in der Lage, sein Opfer zu überfallen? Dies kann durch rein physische Überlegenheit geschehen oder durch das Mitführen und Benutzen einer Waffe.

Gelegenheit (Opportunity):

Hat der Täter die Gelegenheit, sein Opfer gefahrlos zu überfallen? Befinden sich Täter und Opfer in einer verlassenen Gegend, wo das Opfer von unmittelbarer Hilfe (ca. 20 Sekunden, bis Hilfe eintreffen kann) abgeschnitten ist? Kann der Täter nach der Vollendung der Tat entkommen?

Absicht (Desire):

Befindet sich der Täter in einer mentalen Verfassung, wo ihm die Ausübung von Gewalt zum Erreichen seiner Ziele sinnvoll erscheint?

Wenn man wissen möchte, ob man in Gefahr ist, sollte man diese drei Elemente als erstes überprüfen. Entdeckt man eine Seite des Dreiecks (z.B. das man sich alleine in einer verlassenen Gegend aufhält und einem potenziellen Täter eine gute Gelegenheit für einen Überfall bietet), sollte man nach den anderen Elementen Ausschau halten und sofort die Gegend verlassen.

Natürlich kann man nicht immer Absicht und Fähigkeiten von fremden Personen 100%tig einschätzen, aber wenn man dem möglichen Täter bereits eine gute Gelegenheit bietet, sollte man auf alle Fälle vorsichtig sein.

Die fünf Stufen eines Gewaltverbrechens:

Wie bereits gesagt wurde, entsteht Gewalt nicht aus der Luft und wie das Dreieck verdeutlicht hat, bedarf es ganz bestimmter Vorraussetzungen, bevor ein Verbrechen geschieht. Gewaltverbrechen ereignen sich häufig in fünf Stufen:

1. Absicht

2. Interview

3. Positionieren

4. Angriff

5. Reaktion

In den ersten drei Stufen ist es noch möglich, ohne Gewalt aus der Situation zu entkommen. In diesen ersten drei Stufen entscheidet der Kriminelle, ob er mit dem Verbrechen Erfolg haben wird oder nicht.

1. Absicht

Hier hat der Täter eine mentale Grenze überschritten und ist zum Entschluß gekommen, dass er Gewalt einsetzen wird, um zu bekommen, was er will.

Gewalt ist ein Extrem, welches sich auf die Psyche und auch die Physis des Täters auswirkt. Ein gewaltbereiter Mensch hat eine ganz eigene Körpersprache und oft umgibt solche Leute eine Aura der Spannung. Wenn man also jemanden gegenübersteht und es beschleicht einen ein unangenehmes Gefühl, dann sollte man auf dieses Gefühl hören und sich von der Person entfernen.

Oft suchen Täter auch Ausreden und Erklärungen, damit sie Gewalt anwenden können (Rationalisierung). Diese Ausreden können entweder in Stufe 2, dem Interview, gefunden werden oder sie existieren von Anfang an im Weltbild des Täters. Auch Alkohol kann im Zusammenhang mit Gewaltbereitschaft eine große Rolle spielen und manche Täter betrinken sich absichtlich, damit sie ihre mentale Grenze besser überwinden können und eine Ausrede haben, warum sie gewalttätig wurden. Der Zustand der Trunkenheit ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie bereits von Anfang an gewaltbereit waren und sich mit voller Absicht betrunken haben, in dem Wissen, dass sie hinterher leichter Gewalt ausüben können.

2. Interview

Das Interview ist die “heiße Phase” im Prozeß des Gewaltverbrechens und hier entscheidet der Kriminelle, ob es für ihn sicher ist, sein Opfer anzugreifen oder ob er sich nicht doch lieber ein leichteres sucht. Die grundlegende Frage, die sich der Täter hier stellt ist: “Komm ich damit durch”. Kriminelle suchen keine Kämpfe, sie wollen ihre Opfer überwältigen. Ebenso suchen Kriminelle keine Gegner, sondern leichte Beute. Je nach Charakter und Persönlichkeit des Kriminellen, wird er verschieden Arten von Interviews gegen Dich einsetzen:

1. Reguläres Interview

Die bekannte Situation: “Haste mal Feuer”. Hier überprüft der Täter Deine Aufmerksamkeit und bringt sich gleichzeitig in Position, um bei der richtigen Gelegenheit zuschlagen zu können. Sei immer vorsichtig, wenn fremde Menschen plötzlich etwas von Dir wollen.

2. “Heißes” Interview

Beim “heißen” Interview setzt der Täter auf eine Überrumpelungsstrategie. Er wird das Opfer von jetzt auf nachher vehement verbal attackieren und sich von einem normalen Bürger in einen Berserker verwandeln (Bsp: Jemand kommt aus heiterem Himmel mit hochrotem Kopf auf einen zu und brüllt: “Was ist los, du Wichser?. Hä!! WAS IST LOS, HAB ICH GEFRAGT!!!). Hier testet der Täter die Fähigkeit seines Opfers, wie es mit Gewalt umgehen kann und wie es auf plötzliche und extreme Gewaltbereitschaft reagiert.

Wird nicht sofort und ohne zu zögern mit einem gleichen Maß an Aggressivität und Gewaltbereitschaft gekontert, droht dem Opfer, welches von dem plötzlichen Ausbruch an Feindseligkeit und Aggression verwirrt und gelähmt ist, die endgültige Überwältigung durch den Täter.

3. Eskalierendes Interview

Ein eskalierendes Interview beginnt harmlos, ähnlich wie ein reguläres Interview, steigert sich dann aber in ein heißes Interview, Bsp.: “Hey, haste mal Feuer?”; “Nein, habe ich nicht”; “Hey, stell dich doch nicht so an, gib mir doch mal Feuer”; “Ich habe kein Feuer für dich, lassen sie mich bitte in Ruhe”; “Eh, was bist du denn für ein Arschloch, gib mir Feuer, hab ich gesagt!”.

Die Absicht ist die gleiche wie im heißen Interview, der Täter will in erster Linie Deine Reaktionen testen.

4. Stilles Interview

Ein stilles Interview bekommt das Opfer nur mit ausreichender Aufmerksamkeit mit. Hier beobachtet der Gegner sein Opfer und entscheidet dann, ob es ein lohnendes Ziel ist oder nicht. Häufig wird er es verfolgen und sich dann in eine Position bringen oder angreifen, wenn das Opfer nicht damit rechnet.

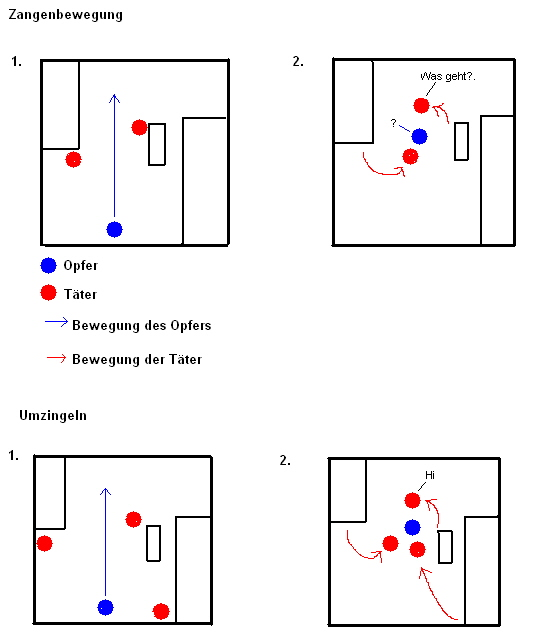

3. Positionieren

Hier begibt sich der Täter in eine Position, von der aus er Dich gefahrlos angreifen kann. Oft geschieht das Positionieren während oder nach des Interviews. Bewegt sich der Täter in tote Winkel oder in für ihn vorteilhafte Position, dann ist schnelles Handeln geboten. Es gibt fünf “klassische” Formen des Positionierens, wobei bei alle Formen eins gemein haben: der oder die Täter müssen nah an das Opfer heran!

1. Annäherung

Hier geht der Täter einfach auf das Opfer zu. Je näher er heran kommt, desto leichter

ist es auch für ihn, das Opfer zu überwältigen. Normalerweise halten Menschen einen

Abstand von ca. 1-

2. In die Enge treiben

Der Täter bringt das Opfer zwischen sich und einem großen Objekt (oder einem Partner) und beraubt es seiner Fluchtmöglichkeiten.

3. Überraschungsangriff

Die klassische “Böser-

4. Zangenbewegung

Eine klassische Taktik von Kriminellen, die paarweise arbeiten. Einer wird das Opfer ablenken, während der andere von hinten angreift. Nähern sich zwei Personen, die sich zudem noch aufteilen, ist Vorsicht geboten.

Oder in einer engen Gasse lehnt sich jeder von ihnen gegen eine Wand und wartet darauf, bis jemand zwischen ihnen hindurch muß. Dann schlagen sie zu und haben sich ihrem Opfer nicht nur angenähert, sie haben es auch in die Enge getrieben.

5. Umzingeln

Bei drei oder mehr Angreifern besteht eine gute Chance, dass man umzingelt werden kann. Ähnlich wie in der Zangenbewegung, wird ein Täter das Opfer ablenken, während sich die anderen annähern und zuschlagen werden. Sind mehrere verdächtige Personen über einen engen Raum verteilt und man muß zwischen ihnen hindurch, ist Vorsicht oder, noch besser, Rückzug geboten.

4. Angriff

Das Dreieck ist komplett und der Täter greift an. Dies kann durch eine rein verbale Gewaltandrohung geschehen, falls das Opfer nicht kooperiert oder, im schlimmsten Falle, mit der sofortigen Tötung des Opfers. Es kann nicht gesagt werden, welche genaue Form des Angriffs man in gewissen Situationen erwarten kann.

5. Reaktion

In der Reaktionsphase “denkt” der Täter über das nach, was er eben getan ist. Diese Phase ist keineswegs auf Rationalität oder Vernunft begründet, da der Täter ebenso unter Adrenalin steht wie das Opfer. Selbst wenn das Opfer kooperiert hat, mag der Täter zu der Erkenntnis kommen, dass es besser ist, wenn es keine Zeugen gibt. Solange der Täter sich nicht unmittelbar aus dem Sichtfeld des Opfers entfernt hat, ist es der Reaktionsphase des Täters ausgesetzt und immer noch in unmittelbarer Lebensgefahr.

Über Täter und Opfer:

Überdenkt man das “Verbrechens-

Wenn man sich z.B. Nachts und alleine in New York in bestimmten Stadtbezirken (Umfeld) aufhält (Verhalten), muss man sich klar darüber sein, dass man eben die Chance extrem erhöht hat, das Opfer eines Raubüberfalls zu werden. Darum ist es mehr als sinnvoll, solche Zeiten und Räume zu kennen und zu vermeiden.

Kriminelle hätten oft weitaus weniger Möglichkeiten für ihre Taten, wenn sich das Opfer anders verhalten hätte. Ist der Schaden angerichtet und wird der Fall untersucht, stellt man häufig fest, dass wenn sich das Opfer anders verhalten hätte, es erst gar nicht zu der Straftat gekommen wäre.

Es geht jetzt nicht darum, das Opfer zu beschuldigen und den Täter zu entschuldigen, obgleich man sagen muß, dass die Feststellung einer Mitschuld des Opfers im konkreten Fall zu einer angemesseneren, wirklichkeitsnäheren strafrechtlichen Beurteilung des Täters führt.

Extremes oder auffälliges Verhalten von Seiten des Opfers aus spielt eine große Rolle, ob es angegriffen wird oder nicht. Legt das Opfer eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag, dann wird es in den Motivationsprozeß des Täters einbezogen. Dies ist nämlich für die Neutralisation, die Selbstrechtfertigung des Täters bedeutsam. Wegen wirklicher oder vermeintlicher Eigenschaften und Verhaltensweisen des Opfers definiert der Täter seine kriminelle Handlung als gerechtfertigt. Für ihn wird seine Straftat auf einmal “moralisch annehmbar” und der Täter ist von der Schuld seines Opfers tief überzeugt.

Beispielsweise hat man noch vor gar nicht so langer Zeit vergewaltigten Frauen, die sich vor der Tat entsprechend aufreizend oder kokett präsentiert haben vorgeworfen, sie tragen eine Mitschuld an der Vergewaltigung, da sie den Täter durch ihr Verhalten provoziert und die Tat praktisch herausgefordert hätten.

Menschliches Verhalten:

Blickkontakt und seine Bedeutung:

Grundlegend: Blickkontakt heißt Blickkontakt, weil er Kontakt herstellt. Schaue ich jemanden direkt in die Augen, so signalisiere ich Interesse (egal ob positives oder negatives).

Ein “guter Augenkontakt” ist immer ein unsteter, d.h. der Blick wandert in einem bestimmten Bereich des Gegenübers. Einen fixierenden oder starrenden Blick empfinden wir als unangenehm und bedrohlich.

Ein durchschnittlicher Blickkontakt zwischen zwei fremden Personen dauert normalerweise weniger als eine Sekunde. Kontakte bis 2 Sek. kommen nur dann vor, wenn uns die andere Person interessiert. Ein Blickkontakt über 2 Sek. und länger kommt fast nur bei intim vertrauten Personen vor. Schaue ich dagegen fremde Personen länger als 2 Sek. direkt in die Augen, so wird dies fast immer als beängstigend, aufdringlich oder unverschämt empfunden.

Blickkontakt ist eng mit Hierarchie verbunden. Durch den Blick stelle ich Kontakt zu meinen Mitmenschen her und durch ihn wird u.a. auch der Status zwischen zwei Menschen festgelegt; die Person mit dem geringeren Status wird als erste ihren Blick abwenden oder senken.

Wichtig: Eine fremde Person länger als 2 Sek. direkt anzuschauen, kann von ihr als Angriff auf ihren Platz in der Rangordnung ausgelegt werden. Wie im Kapitel “Hierarchie” zu lesen ist, werden Menschen ihre einmal gewonnen Plätze in der Rangordnung verteidigen.

“Was guckst Du?”; Anstarren ist eine Herausforderung, die gerade bei jüngeren Männern nicht selten in einer Auseinandersetzung endet.

Der Blickkontakt wird auch gerne von Kriminellen als Methode benutzt, um abzuklären, ob das ausgewählte Ziel auch wirklich ein sicheres Opfer ist. Das bedrohliche Anstarren wird von ihnen ganz gezielt eingesetzt, um eine Reaktion zu erzwingen: Senkt das Opfer seinen Blick oder den Kopf, so hat es gerade signalisiert, dass es den höheren Status des “Starrers” anerkennt.

Das wichtigstes für den Täter ist die gewonnene Information, dass sein Opfer gerade auf eine aggressive Handlung seinerseits entweder passiv, ausweichend oder eingeschüchtert reagiert hat. Der Täter wird jetzt davon ausgehen, dass bei dieser Person die Chance auf eine heftige Gegenwehr eher gering sein wird.

Der Blickkontakt ist also ein wichtiges Merkmal, ob man als Opfer wahrgenommen wird oder nicht.

Wichtig: Wird man selbst angestarrt oder von jemanden fixiert, nicht den Kopf oder

den Blick nach unten senken. Der Blick wird für ca. 1 Sek. erwidert, danach schaut

man seitlich und gerade an der Person vorbei. Auf ein nervöses “Zum-

Aggression und Gewalt:

Wann tritt aggressives Verhalten auf:

Untersuchungen haben herausgefunden, dass aggressives Verhalten beim Menschen bevorzugt in folgenden Situationen eintritt.

-

Je knapper die Nahrung ist, umso härter wird sie auch umkämpft werden (“Erst kommt das Fressen, dann die Moral”).

-

Fast alle Lebewesen werden ihren Nachwuchs aufs Schärfste verteidigen.

-

-

Personen mit höherem Status (Alphas) können es sich leider sehr oft leisten, aufgestauten Frust o.ä. in Form von Aggressionen an Rangniederen (Betas) auszulassen.

-

Dieses Verhalten tritt bereits im Kindesalter auf und begleitet den Menschen oft ein Leben lang.

Der Stotterer, der Schielende, der Albino, der Mann mit neuen Ideen; Personen, die sich abweichend verhalten, werden verspottet, ausgeschlossen oder vernichtet. Dies soll die Angleichung des Abweichlers erzwingen und hat damit auch eine normerhaltende Funktion.

-

Damit überhaupt ein Rangsystem entstehen kann, muss ein Individuum aggressiv sein und nach Rang streben. Bestehende Ranginhaber sehen es nicht gerne, wenn jemand auf ihre Position zielt.

-

Der Kampf um das Weibchen/Männchen

“Das ist meine!”; Männer neigen dazu, um Frauen zu kämpfen und sie gegen Rivalen zu verteidigen.

-

Fremde und unbekannte Personen, die neu in eine Gruppe kommen, werden oft skeptisch begutachtet. Eine neue Person in der Gruppe wirkt sich auch automatisch auf die Hierarchie aus, die durch das Hinzukommen des neuen Mitgliedes wieder neu ausgefochten werden muss. Als Neuling hat man oft einen niedrigeren Status als alte Gruppenmitglieder.

Antriebe zur Aggression:

Auf die Frage, warum der Mensch überhaupt aggressiv wird, wurden verschiedenen Hypothesen aufgestellt und es wird sich mit der Frage beschäftigt, ob die Aggression angeboren oder erlernt ist und was für eine Funktion sie überhaupt erfüllt:

• Das lernpsychologische Modell:

Es wird davon ausgegangen, dass aggressive Verhaltensweisen gelernt werden.

Beim Erwerb aggressiver Verhaltensweisen spielt auch soziales Lernen am Vorbild eine große Rolle: Kinder ahmen das Verhalten ihrer Erzieher und ihrer Umwelt in erster Linie nach; dies nennt man auch Lernen am Modell oder Beobachtungslernen.

Albert Bandura konnte hier mit seinem 1963 durchgeführten Experiment (der “bobo doll study”) zur Erforschung der Aggression an Kindern wegweisende Erkenntnisse erzielen.

Beim operanten Konditionieren nach Skinner geht man davon aus, dass aggressive Handlungen immer häufiger auftreten, je mehr Erfolg der Mensch mit diesen Handlungen hat; bereits in früher Kindheit führen aggressive Forderungen (Schreien, Schlagen, wildes Strampeln oder das Berauben von anderen Kindern) zum Erfolg, der dieses Verhalten bestärkt (Verstärker).

Man unterscheidet drei Verstärker:

-

Durch aggressives Verhalten wird ein Ziel erreicht

-

Durch aggressives Verhalten wird ein für die Person unangenehmes Ereignis abgewehrt

-

Bekomme ich auf aggressives Verhalten kein negatives Feedback (Bestrafung), wird Aggression/Gewalt als potenzieller “Skript” für die Lösung von Problemen internalisiert

• Eine der bekannteren Thesen ist das Frustrations-

Frustration entsteht, wenn Wünsche, Bedürfnisse oder Erwartungen unbefriedigt bleiben. Man geht davon aus, dass, wenn alle Primärtriebe erfüllt werden, auch kein aggressives Verhalten auftritt. Die Aggression steht also im Dienste anderer Primärtriebe, zu deren Durchsetzung sie verhilft. Da sich Frustrationen aber nie vollständig vermeiden lassen, ist die Entwicklung von aggressivem Verhalten schon fast zwangsläufig.

• Das Lorenz-

Man geht von der Annahme eines allen Menschen angeborenen Aggressionstriebes aus. Man spricht auch von einem Instinktmodell der Aggression. In ihrer etwas weiteren Fassung besagt die Instinkttheorie, dass stammesgeschichtliche Anpassungen das aggressive Verhalten vorprogrammieren (es ist darum nicht richtig, wenn man sagt: “Bei einer guten Erziehung wird das Kind nicht aggressiv”. Aggression war schon immer da und sie wird erst später kultiviert und sozialisiert. Es ist eher richtig zu sagen: “Bei einer guten Erziehung kann das Kind mit seinen Aggressionen umgehen”).

Keines dieser Modell existiert allerdings in alleiniger Form in der Praxis. Vielmehr ist es eine Kombination aus allen drei, die die menschliche Aggression am besten erfassen kann.

Auch ist es ein elementares Bedürfnis des Menschen, Aggression abzureagieren (Katharsis). Ist ein gewisser “Schwellenwert” an Aggression überschritten, muss der Aggressionspegel gesenkt werden. Dies kann auf unterschiedliche Weise passieren:

Der Mensch kanalisiert seine Aggression entweder akkustisch (z.B. laute Musik hören), visuell (z.B. Filme mit aggressivem Inhalt schauen oder aggressive Veranstaltungen besuchen), motorisch (hier wird der Mensch selbst aktiv und umfasst so ziemlich jede motorische Handlung wie z.B. Malen, Schreien, Sport oder andere Menschen verprügeln) oder mental (hier spielt die menschliche Vorstellungskraft eine große Rolle.) oder in einer Kombination aus allem zusammen. Das Abreagieren wird oft auch als Lust empfunden.

“Die Wut muss raus”; bei dieser Form der Katharsis ist man besser woanders

Die Konfrontation und Reaktion eines Menschen auf Aggression und Gewalt ist ein wichtiges Thema im Themenblock “Entschlossenheit”.